難題トラブルの修理

どうしても外れない固着したペダルを外すときの方法

ロードバイクの作業中に遭遇する難題の一つに部品の固着があります。中でも、かなりの確率で頻発するのがペダルの固着。

ショップで購入したバイクならば、ホームセンターでママチャリにペダルを取り付ける時のようにグリスなしでそのまま装着されているケースはまずないと思いますが、グリスが塗布されていても、固着して簡単には外せないケースも多々あります。

ご自分でペダルを交換しようとされた方が、どうしても外せないとバイクをお持ちになるケースもあったりしますが、今日は、そんな方の朗報となるよう固着したペダルを外す方法について書いてみたいと思います。

固着したペダルには延長パイプを利用する

まず最初にお断りしておきます。今回の記事で対象となるペダルは15mmのペダルレンチで着脱するペダルです。着脱を六角レンチだけで行うペダルが固着した場合は、こちらの記事「スポーツバイクのペダル交換で固いペダルを外す時の秘策」をご覧頂いて参考にしてもらえればと思います。(その方法で外せない場合は、やり方は同じなので今回の記事をご参考に)

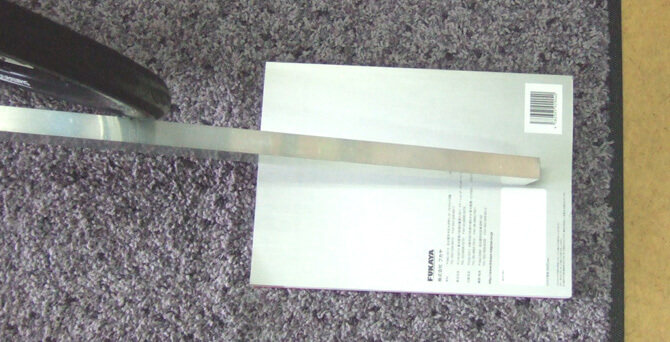

さて、今回の記事で使用している工具ですが、これは、店長が既製品のペダルレンチを加工して常備させているものです。固着したペダルを外すには延長パイプとなるものが必須で、ペダルレンチはホーザン製ですが、そのままでは延長パイプにしている角パイプには入らないので、両端を削ってスッポリと入るようにこういうふうに切削加工しています。

このように、固着ペダルを外す前提となる条件が延長パイプを利用することですから、もしもご自分で試されるときに用意される場合はレンチに対応できるかどうかご注意ください。

今回は、先ほどのリンク記事で紹介した「ペダルに足を掛けてグイッと外す方向に力を加えるやり方」のバージョンアップ版。グイッとだけではびくともしない場合に行う方法ですが、これが店長が知りうる限りの最善の方法です。これで外れなければ、おそらくそのペダルはすぐには外せないでしょう。

延長パイプを使い始めてから固着したペダルを外せなかったのは1件だけですが、そのバイクはペダルシャフトにラスペネを試しましたが駄目でした。浸透性のよいラスペネですが、残念ながら効果ありませんでした。やっぱりこの方法で外せなければ難しいかもしれません。

固着したペダルを外す最強の作業方法

では実際に外すやり方について。まず、写真のようにレンチと延長パイプをセットします。この時大事なのが、チェーンをフロントギアから外しておくということ。この作業は、そもそもフロントギアがフリーな状態でなければ絶対にうまくいきません。というか、チェーンが掛かっているとリアのラチェットに連結されているので作業自体ができません。

足をレンチ(というよりパイプに)に沿えて、じわ~っと力を加えながら、しっかりとレンチがペダルに掛かってぐらつかないことを確認したら、一気に踏み下ろします。そうすると、ペダルには進行方向の反対側に力が掛かることになりますね。

この作業のポイントは、写真のとおり延長パイプを直接踏める位置で、かつペダルに一番近いところで行うこと。ペダルから離れるほど力点から遠ざかり、シャフトに加わる力が分散されて、なおかつレンチもぐらつきやすくなります。

ただし、確実に外れるかどうかはやってみなければわかりません。実はこの作業は多少なりともリスクを伴います。

失敗した場合、ビンディングペダルに使えるペダルレンチは薄口なので、レンチがペダルシャフトに接する面積が小さいことから反動でシャフトからレンチが外れて、レンチ自体がダメージを受ける可能性もあります。成功してもしかり。先端のほうが潰れてしまう可能性もないとはいえない。店長も、パイプを使わなかった当時外せずに失敗したとき何本かやってますが、簡単にこうなります。

ダメージを受けるのはレンチだけではありません。シャフトのほうにも潰れや欠けなど影響が出ないとも限りません。そして、反動で延長パイプが外れた場合、成功したとしてもクランクにキズが付いてしまうかもしれない。そうならないよう最初に十分な養生をしておくとよいでしょう。養生することでパイプのガタ付きも抑えられ、しっかりトルクを掛けることができます。外したチェーンもハンガーシェルにキズが付かないようタオルなどで保護しておくとよいかと思います。

以上のように、リスクもないわけではありませんから、最終手段として、なんらかのダメージがあるかもしれないことを覚悟して、作業される場合は自己責任で行ってください。あくまで店長のブログは情報提供だけにとどまります。すべての作業はどうぞ自己責任で。

【追記】

この方法は、ペダルメーカーによっては、レンチにセットした延長パイプのペダルシャフトとの角度が変わると力点の関係からうまくいかないこともあるようです。その場合は、その後もっと有効な方法を思いついたので時間が掛かりますがこちらの方法をお試しください。

延長パイプを使う場合に注意すること

さて、ほかにも、延長パイプを使って作業する場合に気をつけておきたいことを書いておきます。

延長パイプを足でガツンと踏み下ろす動作は、ペダルシャフトだけでなく、このパイプを支えている床にも大きな力が掛かります。床にキズでも付いたら大変ですから、パイプの先端には雑誌など置いて床をしっかり保護してください。

そして、床がもしもコンクリートとか固い場合は、床だけでなく、今後も使い続けるパイプも守ってあげてください。アルミの角材などは大丈夫でしょうが、ペダルのシャフトが六角レンチのみ対応のペダルの場合、使う延長パイプは丸型だと思いますから材質がステンレスだったら角がつぶれないとも限りません。

ちなみに、六角レンチに延長パイプをかます場合は、ペダルレンチよりも、六角レンチのほうが位置的にさらに作業の難易度が高くなると思われます。どうぞくれぐれも慎重に作業してください。

ペダルが固着していた原因はこれかもしれない

トップのスペシャの写真も買取りバイクの固着したペダルを外している時の写真ですが、先週、買取りしたバイクにも同じく固着が発生していました。四苦八苦して、ダメージ覚悟でまた今回の作業方法で行うしかないかと思ったその時に、延長パイプを持つ手にグニュッとシャフトが緩む感触が・・・。おお、外れた!と、まずはひと安心。(ちなみに、このグニュッは、シャフトからレンチがずれて、シャフトよりも硬度が低いレンチのほうが潰れる時も同じ感触なので、実際にペダルが緩んでるか確認するまで安心できません)

で、こんなに固いのは、まさかグリスが付いていないのかと疑った店長です。しかし、ペダルのねじ山にはしっかりとワコーズのスレットコンパウンドが塗布されている。

メーカーの営業の方から、焼き付き防止に効果大だと薦められたこのスレットコンパウンド。でも、固着を起こすなら、このグリスを使うのもあまり意味がないなと最初は思いました。しかし、ペダルを全部外した時に、シャフトの先端をみてあることに気が付いた。

もう一度、今度はクランク側のねじ山を再確認し、もしやこれが原因かもしれないと思ったのが写真の箇所です。よくみると、外側にはグリスが付着しているけど、内側のほうはまったく付いていない。

ネジにグリスを塗布する場合は、ねじ山全体に行き渡っていないと、径の大きいネジの場合は今回のような固着を誘発してしまうのかもしれません。真相は不明。ペダルにグリスを塗る場合は、万が一にもシャフトを固着させないよう、ねじ山には万遍なく塗っておきたいものです。

ペダルを固着させないためには

ペダルの固着は、もちろん乗り始めてからすぐに起こるわけではなく、ある程度の距離を乗ってから出てくる症状ですが、どれくらいの走行距離でこうなるのかはわかりません。

参考までに、今回のバイクは使用年数2年で、走行距離は8,000kmくらいと聞いています。年間4,000kmは普通の使用状況ですが、レースに出てハードな使い方をされているわけではないこのような使用環境でも固着してしまうんですね。

通常は、ペダルを装着したあとは、次のペダルに交換するまではそのまま着脱せずに使い続けると思われますから、固着対策には1年に1回とか、一旦緩めてまた締め直すということを面倒でも定期的にしておくと固着を防げるかもしれません。