自転車修理

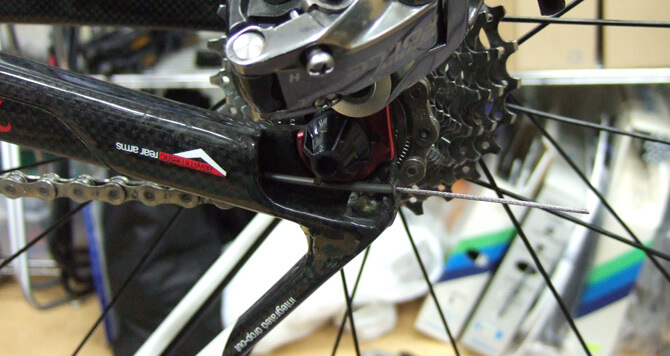

ケーブル内蔵バイクのインナーケーブル交換・作業編

前回の記事の続き、ケーブルの内装式バイクでシフトインナーを交換する場合ですが、先回はワイヤーのトラブルに関係する話で終わってしまったので、今回は実際に行なった交換方法を書いてみようと思います。

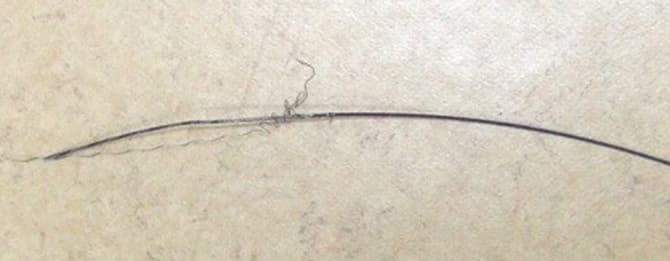

ほつれた内装ケーブルを切断してインナーケーブルを交換したい時の作業

今回のようなインナーケーブルのほつれトラブルがなければ、リードのケーブルライナーがあれば比較的作業は簡単です。ライナーを装着インナーに挿して、そのまま古いインナーを抜くだけなので。

作業手順は、チェーンスティのケーブル出口から入れたライナーを、ダウンチューブのケーブル挿入口から出して、ライナーから装着インナーを抜いたあとに、新しいインナーを通してチェーンスティから出てきたら、ライナーを抜いておしまい。

もちろん、ライナーをダウンチューブから入れる逆の手順でもよいのですが、その場合は、まずはじめに、挿入口付近でインナーケーブルを切らなければ駄目ですね。そうしないと物理的に入れられないから。でも、不測の事態に備えてケーブルの切断は最後にしておきたいのです。

まあ、今回はその不測の事態が生じていて、チェーンスティからケーブルライナーを入れてもボトムブラケット(以下BB)から出てくる感触がないので、結局、最初からケーブルを全部抜いたんですが・・・。(もちろん、全部抜く前にまずダウンチューブの中にBBまでリードするライナーを通してから)

で、チェーンスティ側からケーブルを抜くために、バチンとインナーを切断する瞬間、一抹の不安が過ぎりました。その後、ああやっぱり通らない。ケーブル交換はそう簡単には終わらなかったのです。

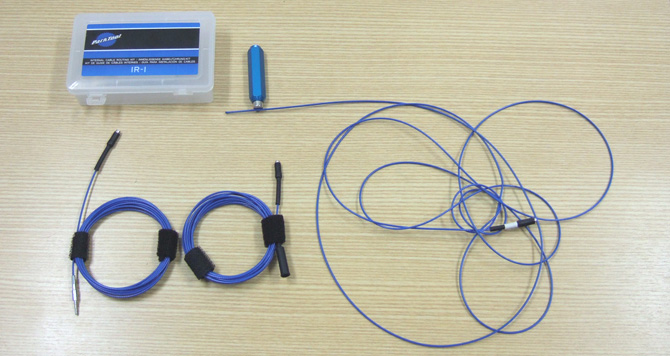

内装シフトケーブル交換に便利なキット

今回の作業では、初めて「インターナルケーブルルーティングキット」を利用しました。あれば便利な内装ケーブル交換に活躍するツールです。

実は、よほどイレギュラーなケースでなければあまり使う機会がないツールですが、内装式のシフトケーブル交換では、これまでもかなり手こずったことがあったのでこのキットを用意しています。一応、なくても何とかなっていたけれども、試しに今回このツールを使ってみました。

先ほど通らなかったのは、ケーブルライナーを入れる前にライナーのリードとなるインナーケーブル。カーボンフレームのパイプ内は、エポキシの接着剤が塊りとなっていて、BBやエンドは突っかえることが多いです。ツールを使う前に、試しにインナーが簡単に入ればいいなと駄目もとでやったけどやっぱり駄目だった。

そこで、ケーブルルーティングキットの出番。強力磁石で専用ケーブル(以下ケーブル)をリードします。ケーブルの断面はかなり細いのに、試しにこんなことをしても下に落ちないほど磁力は強力です。

何度も試してようやく成功したチェーンスティのケーブル通し

ケーブル内蔵バイクといっても、ダウンチューブだけのケーブル内装であれば交換はそんなに難しくありません。チェーンスティまで内装されていても、先ほどのようにインナーにほつれなどなければ、このバイクのエンド形式だとこのツールを使わなくともよいのですが、今回初めて使ってみました。

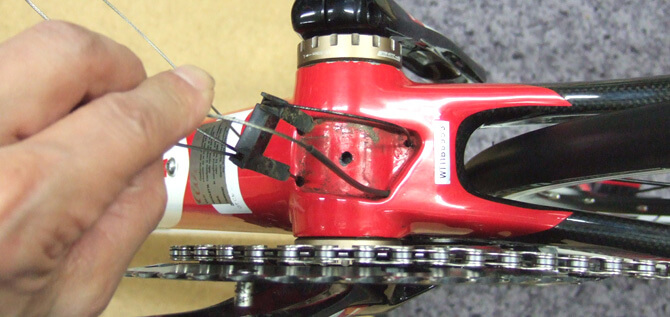

実はこのツールを使っても最初はうまくいかず、エンドから入れてBBから出す方法はまったく駄目で、逆にBBから入れてエンドから出すやり方で何度かやってようやく成功しました。

成功するまでは、磁石がエンドまでケーブルをスムーズに持ってきてくれるのに、段差で引っ掛かって磁石からケーブルが離れてしまう。これを繰り返すこと数回、何回試しても先っちょを見せてくれず、磁石にくっ付いたままケーブルが段差を越えてくれればと思ったけど駄目でした。

そこで、磁石からケーブルが離れたタイミングで、BB側からケーブルを回しながら数回押してみたら、ようやく出てくれた。ああよかったと、ほっとひと安心。あとはエンド側から磁石で引っ張り出すだけです。

次に、このようにケーブルにライナーを通し、ライナーがBBから出てきたらケーブルを抜いて、そのライナーに、レバーから通している装着インナーケーブルを挿入し、そのインナーケーブルがエンド側から出てきたらライナーを抜いてケーブル通しは完了。文章にするとややこしく思うけど作業はいたって簡単。

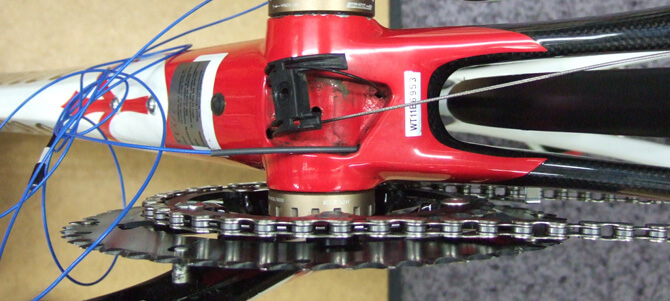

最初は気軽に構えて、このツールを使えばそんなに難しくないだろうと、あまり深く考えずにケーブルも必要な長さだけ解いて、あとはそのまま丸めた状態で使っていました。また丸め直すのがめんどくさかったから。しかし、これは大変に作業がしにくいです。

さっきのケーブルを回す時も、最初からまっすぐだったらもっとやりやすかったんですが、自転車の作業はなんでも不精すると駄目ですね。結局はライナーを通し終えたあとも、このようにケーブルはぐちゃぐちゃに。

もしこのツールを使う方がいらっしゃったら、今回のようにBBで一度パイプの外に出る仕様の場合も、専用ケーブルは全部解いてから使ったほうがよいですね。(こんな使い方するのは、私だけかな?)

内装式フレームに使用するケーブルライナーの仕様

内装のワイヤー交換に必須のケーブルライナーについて。ケーブルライナーは各社から出ていますが、通常、内装のシフトケーブル交換に使うのは外径が2mmくらいのライナーです。(今回使ってるのは実測2.4mm)

一般的には、ケーブルをフレーム内にリードする目的で販売されているライナーはこのくらいの太さだと思います。実際、シフト用の内装にはこの太さでないと使えません。店長が一番はじめに準備したのはシマノのチューブライナーでしたが、こちらは外径が3.5mmなので内装シフトには太すぎて無理でした。商品説明には「アウターが無い部分のケーブルが直接フレームに当たるのを防いだり、ケーブルの汚れを防止したりします」とあるので、そういう目的で出しているのでしょう。

店長もシマノのライナーをブレーキの外装ケーブルに使用していた時期がありましたが、それはサビ防止とフレームの傷を防ぐため。でも、なんとなく見栄えは悪くなりますね。なので、このライナーはここ数年まったく使用せず、今はお蔵入り状態。

シマノライナーが、シフトは駄目でも、ブレーキの内装用には使えるのかどうかは試したことがないのでわかりません。現在の内装式フレームには、取り外しできるアウターストッパーが装着されています。リアブレーキ側のストッパーが外せないものはライナーが必須ですが、外せない内装フレームは最近見ないので、ブレーキのケーブル交換にライナーを使う機会はそう多くはないかもしれませんね。

内装式フレームでシフトインナーのほうをご自分で交換する場合は、フレームの仕様によってはケーブルライナーが必要なので、1本常備されておくとよいかなと思います。外径が2mmくらいだったら、どのメーカーのものでもよいです。手に入りやすいものをご用意ください。

ちなみに、内装のシフトケーブル交換では、フレームの仕様によってイレギュラーな事態が発生することもあって、外径2mmでは対応できないことがあります。店長も一度経験ありますが、それ以来、もっと細いライナーを用意しました。自転車用では見つからなかったので、パソコンなどで使う細いテフロンチューブ。こちらのイレギュラーな作業の時もあったら楽だったんですが、その後、必需品となったこのライナーが作業時間の短縮に大きく貢献してくれています。

リアディレイラーに使用するワイヤーについて

今回のように、BBで一旦外に出る形式のケーブル内装式フレームは、チェーンスティ側にインナーケーブルさえ通れば、あとは外装式のワイヤー交換とほとんど同じ作業。ダウンチューブのケーブル通しを終えていれば、あとはそれほど面倒な作業ではないから作業手順はこの辺で終えて、少し、今回の変速不良を起こしたアウターワイヤーについて書いてみます。

今回のワイヤー交換作業では、アウターはシャドー型のリアディレイラー(以下RD)に使うOT-RS900を使用しました。Wilierに装着されていたアウターと比べると、こんなに長さが違いますね。前の記事でも書いたように、アウターが短いと変速不良の原因ともなります。

このOT-RS900は、キャップなしでは長さが約23cm。従来モデルのRDで使うアウター長さは約30cm、新型11sに採用されたロープロファイルデザインのシャドー型のアウターは、従来モデルよりも短くなりますが、あまり短すぎると今回と同じ現象が発生するかもしれません。変速不良につながらないよう注意したいものです。

OT-RS900は被膜の中の鋼線が従来の縦に配列された硬い鋼線と違い、螺旋状の柔らかい素材に変わりシャドータイプに適したものになっています。

もし、シャドータイプのRDに、OT-RS900以外のアウターを使う場合は長すぎるのもよくないですね。アウターの中で抵抗が大きくなって変速レスポンスに影響が出る可能性もあるから。

そして、OT-RS900の長さは、チェーンスティのケーブル出口がエンド側近くに設けられているフレームを前提として長さを決めていると思いますから、外装式フレームや、内装式でもアウターストッパーがエンドから離れているフレームにシャドータイプのRDを使う場合は、従来モデルのアウターを使わざるを得ないケースも想定されます。こちらも長さの選定には十分ご注意ください。

今回OT-RS900を使う理由は、縦配列の鋼線アウターよりも抵抗が少なくなることによる変速性能の向上を狙って使ってますが、シャドータイプのRD以外でも、長さが問題なければ使用するメリットはあるかもしれませんね。

インナーケーブルについても書いておきます。今回作業したSRAMの装着インナーは1.1mmですが、アティックでは通常1.1mmは在庫しておらず、今回のケーブル交換はシマノの1.2mmケーブルを使用して作業しました。ワイヤー類の在庫はすべてシマノ製なのです。

シマノでも昔1.1mmのインナーケーブルを出してましたが、逆に引きが重くなるということで、現在は生産していません。シマノのインナーは1.2mmですがSRAMのダブルタップレバーに使っても問題ないので、今回もシマノを使っています。(一応、シリコンルブリカントを注して滑りをよくしたあとに)

ただし、コーティングワイヤーを使う場合、ポリマー樹脂のインナーケーブルは確実に毛羽立ってくるため、SRAMに使う場合は避けたほうがよいのではないかと思います。コーティングタイプはオプティスリックを推奨します。

ちなみに、カンパにも一応シマノのインナーケーブルが使えます。ただ、タイコの径がシマノのほうが少し太いので、使う場合はあくまで自己責任になりますね。もちろんSRAMもですね。

ケーブルにグリスを塗って装着する場合の注意点

先ほど触れたケーブルの引きの重さで思い出しました。ついでに書いておきます。アウターケーシングにインナーケーブルを挿入する時ですが、たまに気になる話をお聞きします。それは、ボールベアリングに使用するグリスをインナーに塗って入れているというお話。でも、用途の違うグリスは徐々に硬化していくのでやめたほうが無難です。

もし、グリスを塗布するならば、シマノから、アウターにも注入されている専用のケーブルグリスが出ていますから、これを使うといいですね。回転系の箇所に使うデュラグリスなど粘着性の強いグリスを使っている場合は、引きが重くなる原因にもなるから避けたほうが無難。

ケーブルにサビ防止でグリスを塗っているケースもあるかもしれません。これはワイヤーを定期的に交換すればよいことなので、雨天走行の多い方など心配な方は、1年に一度定期点検の際に交換しておけばよいのではないかと思います。使用頻度が高い場合はインナーケーブルが切れる確率も高まります。これまでもケーブルの断裂に関係する記事をけっこう書いてますが、ワイヤー類の定期交換は自転車では必須のメンテナンス。

ワイヤーを定期交換される場合に、いつも雨でも走られている方には、シマノのケーブルグリスはアウター内の腐食防止にも効果があるので雨対策はこれで完璧ですね。