自転車修理

リスクを伴うリプレイス式でのエンドハンガー修正記録

売却したいとお持込みになられた1台のバイク、買取り査定の最中、全体を点検しているとあるトラブルが発生していました。それは修理でも時折お受けするエンドハンガーの歪み、指摘するまで気付かずに乗っていらっしゃったようです。エンドハンガーはディレイラーハンガーが通り名ですが、この記事ではエンドハンガーと呼びます。

エンドハンガーの歪みにまつわるあれこれ

エンドハンガーが歪むのはそこに衝撃が加わったから。このような特殊なケースを除いて、多いのが走行中の落車。

坂道など走行中に落車してしまった場合、大体はバイクから出っ張っている部分がダメージを受けますね。ブレーキレバー、ハンドルバーエンド、ペダル、そして右側に倒れた場合はリアディレイラー。ディレイラーに大きな衝撃が加わるとエンドハンガーはほとんどのケースで内側に曲がります。

坂道では、左カーブで転んだ場合は、1回転でもしない限りはハンガーは曲がることはないと思うけれども、左よりタイヤのグリップ力がつかみづらい右カーブで滑って直撃を受けると意外に簡単に曲がります。

ただし、平地では、右側に転んでも免れることがあって、店長もレースではもらい事故など落車は幾度となく経験してるけどエンドハンガーが曲がったことは一度もありません。これは落車して地面に当たった時にバイクも移動するので、最初に当たる前方の方が衝撃が強く後方にいくにつれて弱まるためでしょう。店長の場合もバーエンドは曲がったことがあるけれどもエンドハンガーのほうは経験なし。

ライダーのほうは怪我を負ってしまいますが、その分衝撃が緩和されエンドハンガーは守られるんでしょうね。バイクが放り出されてバイク単体で地面に当たるよりも、ライダーが怪我を負う分、そこで落車の衝撃が吸収されてハンガーは無事だったのだと思う。

ちなみに、落車してしまった時ですが、絶対にバイクから手を離してはいけません。バイクの損傷する箇所も多くなるし、体のほうも骨折する可能性が高くなるから。特に鎖骨。擦過傷だけなら2~3週間で治るけど、骨折となると完治まで数ヶ月。日常生活や仕事にも大きく影響してしまいます。

落車したらそのダメージを少なく抑えるのも技術の一つ。いわゆるきれいな転び方を身に付けるとよいようです。落車は慣れていないと、慌ててしまい、自分の体を守ろうと咄嗟に手を出すことも多いと思います。無意識に手を伸ばしてしまうのでしょう。

でも、落車は手だけでは守れない。もしも走行中に転んでしまったら、バイクと自分は一心同体、バイクを抱えるように一緒に転んだほうがまだ安心です。あとはダメージが出来るだけ少なく済むように、ただ天に祈るのみ…。(オートバイは逆。これは自転車での話)

エンドハンガーは、落車だけでなく、バイクを倒しただけでも地面にリアディレイラーが直撃すると歪みます。リプレイスのエンドハンガーが曲がってしまったら通常は交換ですが、もしも同じハンガーを入手できない場合は歪みを直すしか方法がありません。

スチールハンガーなど、リプレイスでなければ曲がっても直すのは簡単だけれども、リスクを伴うリプレイス式ハンガーは意外に難しい。亀裂が入る可能性もあるためです。

今回のバイクはアルミなので、できれば修正作業は避けたいところですが、中古車は直さないと販売できません。それでは、そんなアルミのハンガーで生じた歪みを、今回どのようにして修正し、無事にこのトラブルを解決したのか、これからその方法を書いてみたいと思います。

すでにメーカーで補修品のストックが終わっているとか、Wheels Manufacturingなどリペアパーツメーカーでも入手できない場合は、歪みの程度次第ですがこの方法で直せるかもしれません。もし参考にされる場合はあくまで自己責任でお願いします。(割れるかもしれないので、そのことを念頭に・・・)

リスクが大きいリプレイスハンガーの歪み修正

実は10年くらい前に、バイクを倒して同じような症状で持ち込まれたロードバイクがありました。通常、メーカーに補修パーツがあるならリプレイスのハンガーは交換で対応です。その時はダメ元でお客様から了解をもらって修正を試してみました。後にも先にも持込修理ではこれ一回のみ。

けっこう曲がっていたのでたぶん駄目だろうと思ったその修正は、案の定、失敗に終わる。心配していたとおり、フレーム側と重なるところは薄いため亀裂が入ってしまい、結局、補修パーツを取り寄せて交換となりました。

そうなのです。曲がりが大きいアルミは、曲げ戻した時に限界を超えると割れてしまうのです。昨年も1件ありましたがその時は割れ対策を考えて修正しました。それ以来となる今回は2度目のトライ。誰にも迷惑が掛からない買取りバイクだけどちょっとドキドキ。

以前行った修正作業は、ハンガーの歪みで変速不良が疑われたケースで結局その原因は別のところにあった変速不良でしたが、ハンガー修正は成功していたので、今回もトライしてみました。駄目だったらフレームは廃棄で部品取りとなりますが、さて果たして結果は?

フレームセンターに対しどれくらい歪んでいるかをチェックする

ハンガーを修正する前に、まずどれくらいフレームセンターに対して歪んでいるか、その歪み具合を調べておかなければなりません。

使うのはホイールと修正工具、これをフレームにセットします。センターチェックのためのホイールは昔使っていたチューブラーホイール。実走ではもう使わないので、横振れを再調整したうえで、このためだけに用意している測定用の専用ホイールです。

作業の順番としては、最初に横の位置で、ホイールと修正工具との間隔を左右でどれくらい違うか測って歪みの数値を確認。

次に同じように縦位置での上下の間隔をチェック。いずれも店長はノギスを使います。修正工具にスライドできる測定用の丸棒が付いてるけどこれは実用的でないし、ノギスで測ったほうが正確で作業しやすい。測定の棒は取っ払っています。

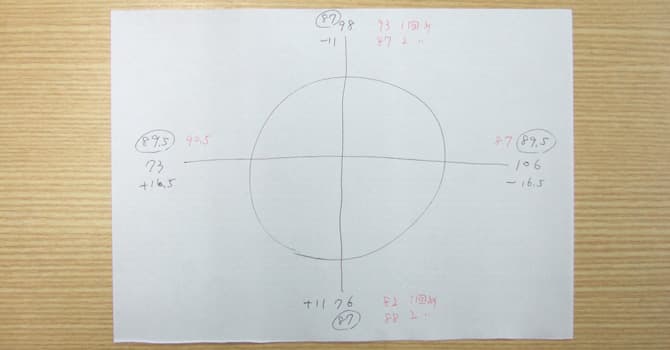

上下左右の各位置を測定の都度、数値を書き出します。自分でわかればいいので、下の写真のような簡単なシートを書いておいて、現在の測定値と、それを合わせた相互の平均値、測定値と平均値の差異の数値、これらを各位置に書いておきどれくらい修正すればよいかを把握します。赤字が修正後の数値。シートはギア側から見た図。右が進行方向。

このシートでは〇で囲んだところが平均値で、この数値が目標とする修正値。できるだけこの数値に近づけることができるよう修正作業を進めます。

本来であれば平均値は上下左右で同じ数値が理想ですが、これはホイールを装着させる箇所のエンドそのものの精度に関係することなので、縦と横の平均値が違ってもハンガー修正には関係がありません。

測定値をみると、縦方向よりも横方向の歪みが大きいことがわかりました。よかった。いえ、よくはないけどこれは成功する確立が高くなったことを意味します。なぜならアルミで亀裂が入るのは、横の修正よりも縦の曲がりを修正している時のほうがリスクが高いから。

とはいっても、縦も修正すべき差異が11mmとまあまあ歪んでいるので、今回気を付けるポイントは、上下の修正を行う時に、いつもよりも修正幅は少なくても一度の作業で力を加え過ぎないこと。

ハンガー修正の際にまったく心配のないスチールハンガーでは経験値で±5mmくらいだったら変速に影響は出ないと思うので、修正後今回はその数値内に収まったら良しとします。

ドキドキのハンガー修正いよいよスタート!

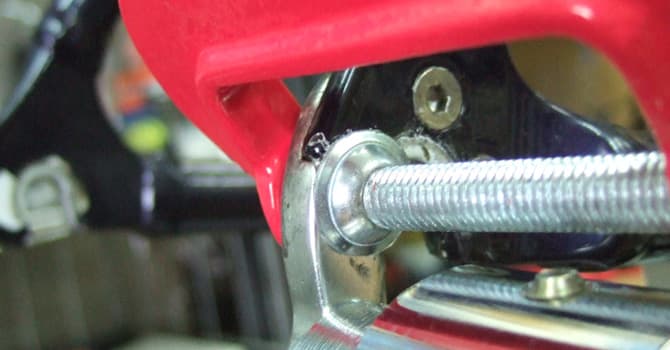

リプレイスハンガーを修正する場合はバイスで固定しての作業となります。リプレイス式ではこれが鉄則。測定のホイールを装着しているとバイスをセットできないので、ホイールを外してから作業開始です。

気を付けるべき点としては、リプレイス式はもちろん力任せに修正すればよいというわけではなく、あくまで亀裂が入らないよう慎重に慎重に、徐々に力を入れては緩め、また力を入れては緩めてという、この作業の繰り返し。縦でも横でも。

では、さっそく始めてまいりましょう。まずは横の修正から。

リプレイス式ハンガーで亀裂が心配なのはおもに縦方向に力を加えた時なので、横の修正ではバイスはフレーム側を補強するようボルト止めされている箇所にセットして作業することにします。

シートに書いてるとおり、横は一回でほぼ理想的な数値に修正できたので、今度は縦の修正に移ります。

縦は横よりもさらに慎重に作業を進め、面倒くさいけど、一回ごとにバイスを外してからホイールを再セットして測定します。二回目でこちらもほぼ理想的な数値になった。

これでもう大丈夫かな?

修正前は、横の歪みが大きいことで前方が拡がり後方が狭くなっていたので、トップギアに入れるとガイドプーリーのところでエンドとチェーンが接触していました。その位置ではまともに駆動させることができなかった状態が、修正後はチェーンも正常な間隔を保てて駆動も問題なし。

やっと終わった。ハンガーに亀裂が入ることもなく、これを見て、自分に一言お疲れさまでしたと声を掛けて上げたい感じ!

そして、これですべて完了したと、ほっと一息安心したのも束の間、ようやく終わった今回のトラブル解消後に、このブログでも何回も経験しているまた別のトラブルが、なんとこのバイクでも発生していたのです。洗車してから販売しようとしていた矢先のことでちょっとショック。直るかな?

STIレバーの空打ち現象

購入からある程度の年数が経過し、その間使用していなかったバイクに発生している現象で、STIレバーの変速操作が機能しないというケースがこれまで何度かありました。

中古バイクを買取りしていて、経験上、10年以上経っているバイクに多く見られる現象です。発生する年数は保管状態にもよるでしょうから一概には断定できませんが、この間一度も変速操作をしていないバイクは、STIレバーがスカスカ状態になって、ユニット内でケーブルを巻き取るためのラチェットが機能しなくなるようです。ラチェットの爪が固着して戻らなくなるんですね。

こうなると、もちろん一切変速することができません。解決策は乗らなくてもたまにSTIレバーの変速操作をしてあげること。

この現象は、なぜかフロントのほうに多く発生しているように思います。リアでも見受けられますが、たぶん、乗っていた時のレバーの動作はリア側が変速回数多いので、固着の原因となっている爪の摩耗を防ぐために塗布されているグリスの量が少なくなり、リアのほうはグリスが固まりにくいのが要因ではないしょうか。

年数回でも乗っているケースでは10年経っても同様の症状は出ないようです。逆に10年以下と聞いているバイクでも空打ちが発生していたことがありました。湿度が高いとか、保管状態も関係しているのかもしれない。