バイクメンテナンス

バイクトラブルの中で一番多いパンクの意外な原因

年末年始にバルブに関する記事を書きました。今回も引き続き、バルブに関係する話題の第三弾。

冬期間は一旦途切れる洗車のメンテナンスですが、洗車で修理が必要な箇所を発見することもありますね。洗車はトラブルを事前に回避できるという二次的なメリットもあったりします。バイクを洗う時に間近で見ているからわかりやすいんですね。

バイクのトラブルで一番多いのはパンクでしょう。パンクを回避するためにも大事なのがタイヤの点検。トレッドの偏摩耗とか亀裂を見つけることでパンクも未然に防げたりします。なかには異物がタイヤに刺さっているケースもあって、これはかなり危ない状況ですが、過去に、洗車で異物が見つかって、パンクを回避できたというケースもありました。

スローパンクしていたバイク

あと1ヶ月くらいで外でも乗れるようになるでしょうか。雪解けが進むにつれて店舗にお持込みになられる修理で一番多いのもパンクです。除雪車が雪と一緒に運んできた異物が路肩に溜まり、ちょうどそのレーンを自転車が走るからどうしても春先はパンクが多いですね。北国ならではのトラブル。

どんな自転車でも異物が刺さればパンクします。重くて乗り心地の悪いゴムの塊ノーパンクタイヤ以外はパンクが自転車に乗るうえでの難題でしょう。快適に乗るために最適なエア式チューブにとって、これは唯一ともいえる欠点。

そんな難題のパンク対策に大きく関係しているのが空気圧。とりわけ高圧で走るロードバイクのパンクは圧倒的に少ないです。少ないですが、皆無ではありません。何かが刺さればパンクします。

この修理もそうだと思いました。とあるバイクのパンク修理で、空気は一気には抜けず、徐々に少なくなるから小さい異物でも刺さっているかとチューブを取り出し調べてみたら、今回のパンクは別なところに原因があった。バルブがエア漏れの原因だった。

パンクの原因はわかっても、なぜそこが原因していたのかはわからず仕舞い

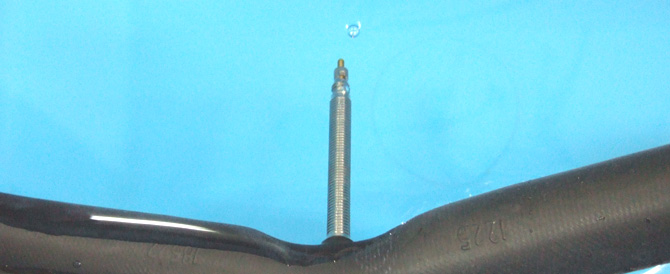

見出しのとおり、このパンクは不思議な現象でした。まず、写真をみると、プクプクッと水泡が出ていますね。おそらくほとんどの方がこの写真をみたら、水泡が発生している場所からみて交換タイプのバルブコアが緩みそこから空気が抜けたのだろうと、きっとこう思ったのではないでしょうか。

そう、店長も同じ。じっくりバルブの先端を確認するまではそう思っていました。

実際、これまでも何度か、このバルブコアの緩みが原因で空気が抜けていたケースもありましたが、でも、このバルブは一体式でコアが着脱できるタイプではありません。

もちろん先端のねじ、コアねじはしっかり締まっており、エアが漏れている場所はさらにその下側、バルブステムと呼ばれているところ。外観上は亀裂は見当たりません。こんなケースは始めて。

亀裂でもないのになぜ金属のバルブから空気が抜けるのか、ん~、見出しのとおり、その原因はわからず仕舞い。とりあえずチューブを換えるしか方法がないのでチューブ交換で作業を終えました。

結局、目視で確認できないくらいの亀裂が原因としか考えられませんが、その亀裂がどうして出来たのかもわからないけれども、一応、こういう事例もありましたということで共有しておこうと思います。

仏式バルブを使用する場合に注意したいこと

ここからはロードバイクに乗り初めてまだ日が浅い方に役立てて頂きたい記事です。よろしければメンテナンスの参考にしてみてください。経験が増すごとに参考になる記事もあると思います。

自転車で使用するチューブのバルブには3種類あって、高圧のロードバイクで使われるのはさっきと同じ仏式バルブ。これはロードバイクに乗られている方なら誰でも知っていると思われます。フレンチバルブともいいますね。

でも、フレンチバルブにも2つの形式があることをご存じない方もいらっしゃるかもしれません。

フレンチバルブには、バルブの先端にあるコアねじが付いている部分が一体式と着脱式があって、着脱式はバルブコアといいますが、ここが走行中に振動で緩んでしまい、緩んだ結果エアが漏れて、先ほどのようにパンクだと誤解して修理にお持ちになる方もいらっしゃいます。これが交換できるタイプのバルブコア。

新品チューブでも締め方が足りない商品もありますからご注意ください。店長は着脱式バルブの新品チューブを使う時は緩んでいないか確認してから使用します。

着脱式バルブのチューブを使うとき

もし、スローパンクで少しづつ空気が抜けていく時は、まずバルブコアが緩んでいないかどうかを確認してみましょう。緩んでいるようだったら増し締めして様子をみてください。

バルブコアを閉める時は、上の写真に写っているこういうツールが必要です。工具メーカーではアルミ製のしっかりしたツールも出していますが、チューブに付属されるこのツールで十分だと思います。

自分のバイクに装着されているチューブのバルブが、一体式か着脱式かわからない時はバルブの先端で判断します。コア軸のねじを締めていくと当たるネジ山の部分ですね。ここの側面がカットされていれば着脱式、このツールで外せるようになっています。カットされていなければ一体式です。

ちなみに写真のコア軸は少し曲がっていますね。空気を入れるときに、ポンプのバルブヘッドを差し込んだあとにヘッドが動いたりするとこういうふうに曲がってしまいます。フロアーポンプだとほとんど曲がることはないと思いますが、出先で携帯ポンプを使うときは十分ご注意ください。

では、携帯式ではなぜ曲がってしまうのか。それは手の動きにあります。ポンピングの際に、バルブのヘッドを持っている手が動いたりすると、コア軸が曲がったりするんです。ポンピングの時に動かすのはハンドルを握っている手のほうだけ。もう一方の手はポンプのヘッドをがっちり保持して一切動かさない状態でエアを入れてください。

まれにですが、ヘッドを保持している手がぐらついたりすると、バルブステムごと途中から折ってしまう方もいらしゃるのでさらにご注意ください。

で、もしコア軸が曲がってしまったら、右側の写真のように締めても曲がった状態のままだとエアが漏れたりする場合もあるので真っすぐにしておくのが理想的。

ただ、曲げ戻してる時にポッキリ折ったりするケースもありますから、エアが漏れていない場合はそのままでもかまいません。もしもエア漏れする場合は、コア軸の太さは2mmとだいぶ細いです。折らないように慎重に真っすぐに戻してください。

なぜ着脱式のバルブコアがあるのか?

バルブはそもそも途中から外せなければ、ここが緩んでエアが漏れてしまうという心配もありません。仏式チューブを作った当初は、もしかしたら一体式だけでこんなトラブルもなかったのかもしれません。(勝手な推測)

ではなぜ、バルブをわざわざ交換できるようにしたのでしょうか。それはホイールの進化とともに、空力を追求するディープリムが台頭してきて、必然的にバルブ長の長いチューブが必要になってきたから、と思われます。(そうでなければ一体式のままでよい)

最初からそのホイールに対応できる長いバルブ長のチューブを用意すれば事足りるわけですが、でも、何種類かのホイールを使い分ける場合は、それぞれそのホイールに合うバルブ長のチューブが必要です。

例えば、普段履いているホイールはロープロファイルの練習用で24mmとかハイトが短く、決戦用にはアップダウンの多いコースは35mmのミドルハイト、平地主体のオールラウンド用に50mmのセミディープ、平地オンリーでは80mmのディープリムとか、守備範囲が広いと全部用意するのも大変です。一体式だけだと装着するチューブの他にもスペアチューブも必要だからさらに大変。装着チューブしかなければパンクしたらそれで終わりですからね。

仮説をたてましたが、まあ、市民レーサーでは、これだけこなせる選手はそう居ないだろうけど、居たとしても、80mmのディープリムなんて普通はレースでしか使わないと思います。年に数回のホイールに専用チューブを用意するよりは、延長バルブも使ってバルブコアだけ交換すれば、チューブを効率よく使うことができます。

そして、それほど使用回数の多くない決戦ホイールのタイヤチューブを数年使って練習用に回すという場合も、48mmくらいのバルブで交換できるタイプのチューブを使えば汎用性があって重宝するわけです。ロープロファイルの決戦用でも48mmのバルブ長だったらベストです。

そういうわけで、着脱式バルブコアのチューブにもそれなりの利点はあるわけですね。使用しているチューブが着脱式の場合は、出先で圧が下がったら面倒なので、定期的に緩んでいないかチェックしてみてください。

延長バルブの活用法

ところで、バルブの交換ができないチューブには、バルブコアなしの延長バルブで対応することもできます。ただし、ハイトが高いリムは継いでいる箇所がリムの中に入ってしまう場合はエア漏れが生じてしまうこともあるから気をつけなければなりません。そういう場合も、トピークの商品のように延長バルブからコアねじを締められるタイプは一応安心です。

一応というのは、見えないところを手探りで操作するからコアねじが完全に締まっているかどうかは確認ができないから。やっぱりハイトが高いディープリムを使う場合は、最初からバルブコア付きのチューブを使用したほうが一番安心ですね。80mmハイトのリムとかの場合は一体式のチューブは使用頻度が低いので、バルブコアを装着できる延長バルブで対応したほうがベストかと思います。

結局は使う方次第ですが、様々なホイールを使用する場合にはこういう方法もあるのだということで、よければ参考にしてみてください。